Viel mehr als ein Ort für die Toten

Der Karlsruher Hauptfriedhof ist Trauerort, Naturidyll, Kulturdenkmal und Begegnungsstätte in einem / „Der Friedhof kann Lebenden sehr viel geben“, sagt der Leiter des Friedhofs- und Bestattungsamtes Karlsruhe, Matthäus Vogel

Der Eingang ist wie ein Triumphbogen gestaltet. Dahinter wartet ein Ort der Besinnung und Trauer mit rund 32.000 Gräbern. Aber der Besucher betritt auch ein Naturidyll, wie es in dieser Art eher selten ist. Geschwungene Wege winden sich entlang von Grünflächen, Hügeln und Teichen. Dazu umsäumen Efeu, Platanen, Eiben und Tausende weiterer Bäume die vielgestaltigen Steine und Statuen der letzten Ruhestätten. „Insekten und Vögel finden hier das ganze Jahr über Nahrung“, sagt Matthäus Vogel, Leiter des Friedhofs- und Bestattungsamtes Karlsruhe. Unter anderem haben mehr als zehn Bienenvölker einer Imkerin in der Nähe des Krematoriums ihr Zuhause.

Einer der ersten Parkfriedhöfe

Der Karlsruher Hauptfriedhof an der Haid-und-Neu-Straße ist einer der ältesten Parkfriedhöfe Deutschlands. Ein Friedhof als romantischer Landschaftsgarten mit Erholungswert – nach diesem damals umstrittenen Prinzip legte Baurat Josef Durm (1837-1919) den 1874 eröffneten Ort für die Toten an. „Gewundene Wege, mit Bäumen bepflanzt, daraus folgende unregelmäßige Feldergruppen, mit Gebüsch umsäumt, heben das Öde auf, welches so vielen Kirchhöfen eigen ist“, erklärte er. „Dies war visionär und ist bis heute modern“, betont Matthäus Vogel – schließlich sei so dem gegenwärtigen allgemeinen Trend zur Natur schon damals entsprochen worden. Nach dem Vorbild englischer Landschaftsgärten entstanden im 19. Jahrhundert etliche Parkfriedhofe. Die Online-Enzyklopädie Wikipedia listet knapp zwei Dutzend in Deutschland auf. Der Hamburger Friedhof Ohlsdorf als weltweit größter umfasst 389 Hektar.

Über die Jahre ist der Karlsruher Hauptfriedhof auf rund 35 Hektar angewachsen. Neben seinen Funktionen als Trauerstätte und grüner Oase mitten in der Stadt ist er sogar noch mehr. Ein Besuch wirkt wie in einem begehbaren Geschichtsbuch. Gerade die Katastrophen des 20. Jahrhunderts spiegeln sich auf dem Friedhof eindrucksvoll wider. Gräberfelder erinnern an die Gefallenen der zwei Weltkriege. Eine Stele aus Buntsandstein gedenkt dem 22. Juni 1916. Am Fronleichnamstag flogen französische Bombenflugzeuge einen verhängnisvollen Angriff auf das relativ frontnahe Karlsruhe. Bomben trafen den Festplatz, wo gerade der Zirkus Hagenbeck gastierte. 71 Kinder und 49 Erwachsene kamen ums Leben. Ehrengräber- felder erinnern außerdem an zu Tode gekommene Zwangsarbeiterinnen und -arbeiter aus Polen und der Sowjetunion sowie an Opfer des nationalsozialistischen Euthanasieprogramms.

Grab des „größten aller Torjäger“

Neben historisch bedeutenden Persönlichkeiten des Widerstands gegen den Nationalsozialismus wie Reinhold Frank und Ludwig Marum, die mit besonderen Gedenkstätten geehrt werden, fanden bis heute zahlreiche bekannte Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Kultur auf dem Hauptfriedhof ihre letzte Ruhestätte – darunter der Architekt Hermann Billing, der Maler Hans Thoma und der Erfinder des Vorläufers des Fahrrades, Karl Friedrich Drais. Ein Grab im Sektor 29 erhält regelmäßig Besuch von Fußballfans aus Polen. Dort ist Ernst Wilimowski begraben. „Für mich der größte aller Torjäger“, sagte Fritz Walter über ihn. „Er erzielte mehr Tore, als er Chancen hatte.“ Die politischen Wirren nach dem Ersten Weltkrieg brachten es mit sich, dass der im oberschlesischen Kattowitz geborene Stürmer der einzige Spieler ist, der als Torschütze sowohl gegen Deutschland als auch für Deutschland erfolgreich war.

Karlsruher Modell

Bei allen Erinnerungsbezügen ist der Hauptfriedhof aber alles andere als in die Jahre gekommen. Er gilt vielmehr als einer der modernsten im ganzen Land. Im Rahmen eines „Karlsruher Modells“ macht der Hauptfriedhof etliche verschiedene Grabangebote. So wurde schon vor 20 Jahren ein „Landschaftsgräberfeld“ mit Bäumen, Stauden und einem Bachlauf angelegt, in dem sich die Grabstellen weniger klar voneinander abgegrenzt in die Natur einfügen. Andere Areale tragen Namen wie „Mein letzter Garten“, „Vier-Jahreszeiten“, „Kerzenhain“ oder „Ginkgo-Garten“. Für Matthäus Vogel ist dies die bedeutendste Innovation auf dem Friedhof, gerade auch mit Blick auf die rund 30 Karlsruher Steinmetz-, Friedhofsgärtner- und Bestatter-Unternehmen, die dort arbeiten.

Denn auf diese Weise wird auf den Wandel in der Bestattungskultur reagiert. So kamen in den 1980er Jahren Kolumbarien in Mode – in Wände eingelassene Fächer mit Grabplatten, in denen die Urnen mit der Asche der Toten lagern. Heute werden auch in Karlsruhe rund 80 Prozent der Verstorbenen eingeäschert, zudem wünschen sich immer mehr Menschen anonyme Bestattungen, auch auf See oder in den Bergen. Kein Grabstein, keine Blumen, kein Ort zum Erinnern.

Dies stellt Friedhöfe und Handwerker, aber auch die trauernden Angehörigen, vor Herausforderungen. Urnengräber benötigen viel weniger Fläche als eine Sargbestattung und sind pflegeleichter. „Das Karlsruher Modell ist die Antwort auf die unpersönlichen Bestattungsformen“, erklärt Vogel. Alle Beteiligten profitieren: Gärtner leisten weiterhin die Pflege, es gibt noch Grabsteine, die anfallenden Kosten werden über eine Genossenschaft abgewickelt, so dass sich die Angehörigen um nichts kümmern müssen. „Ein Friedhof darf nicht abweisend sein“, erläutert Vogel. „Gerade diese unterschiedlichen Grabangebote sichern Steinmetzen und Gärtnern ihre Arbeitsgrundlage, bieten den Kunden ein tolles Preis-Leistungs-Verhältnis und dem Friedhof ein ansprechendes Erscheinungsbild. Vieles kann, nichts muss – das ist unser Ansatz.“ Mittlerweile werden auch Baumbestattungen angeboten.

Letzte Ruhestätte für alle

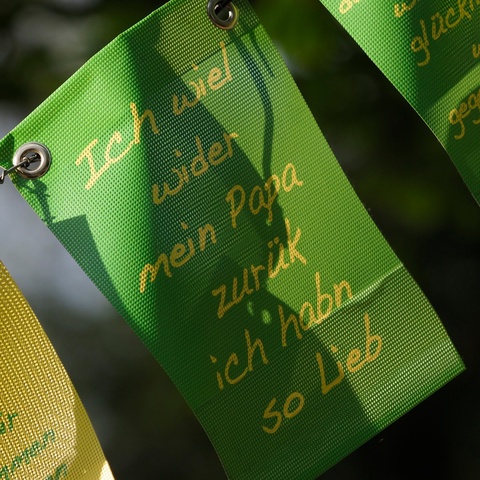

Selbst ein Kinderspielplatz gehört zum Hauptfriedhof. Interessierte können Grabmal-Patenschaften eingehen, Ausstellungen besuchen, an thematischen Führungen teilnehmen. Zudem ist der Hauptfriedhof für alle da: Neben Christen und Konfessionslosen finden Muslime in einem nach Mekka ausgerichteten eigenen Feld ihre letzte Ruhestatt, Roma bevorzugen Mausoleen, Sinti schmücken ihre Gräber mit Holzkreuzen, anonym Bestattete ruhen auf einem Rasenfeld und in einem eigenen Bereich stehen jüdische Gräber, die als Ewigkeitsgräber gelten.

Einmalig in Deutschland ist das 2002 eröffnete Info-Center am Hauptfriedhof. Es versteht sich als Anlaufstelle für Ideen, Fragen und Sorgen. Getragen wird die Einrichtung vom Verein zur Pflege der Friedhofs- und Bestattungskultur, zu deren Mitgliedern die Stadt, die beiden großen Kirchen, Steinmetze, Holzbildhauer, Friedhofsgärtner und Bestatter gehören. Wie viele Menschen den Hauptfriedhof im Jahr besuchen, wird nicht erhoben. Matthäus Vogel geht von einer sechsstelligen Zahl aus. „Sogar Familien mit Kindern kommen, die hier gar keine Angehörigen liegen haben“, berichtet der Leiter des Friedhofamts. Nicht nur aus seiner Sicht sind Friedhöfe eben keine tristen Orte. „Der Friedhof kann Lebenden sehr viel geben“, sagt er – das gilt besonders für den Karlsruher Hauptfriedhof.

Christoph Ertz