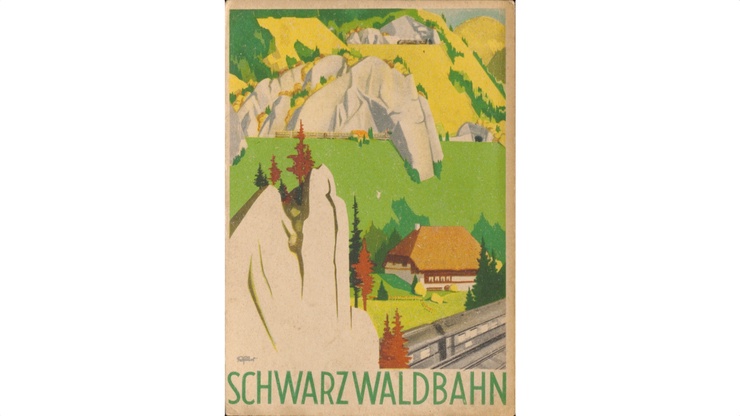

150 Jahre Schwarzwaldbahn

Selbst Einheimische schauen immer wieder staunend aus dem Fenster, wenn sie mit der Schwarzwaldbahn durch die sich permanent verändernde Kulisse des größten deutschen Mittelgebirges fahren. Aber nicht nur die atemberaubende Landschaft, sondern auch die Ingenieursleistung ihres Erbauers Robert Gerwig macht die Schwarzwaldbahn zu einer der schönsten Bahnstrecken Europas. 2023 feiert das technische Wunderwerk Jubiläum

Tunnel reiht sich an Tunnel. Breite Täler wechseln sich mit steil ansteigenden, baumreichen Hängen ab. Besonders, wenn die Bahn bis zu ihrer höchstgelegenen Station Sommerau auf 832 Metern hinaufklimmt, stellt sich die Frage: Wie konnten die Planer und Arbeiter im vorletzten Jahrhundert mit ihren begrenzten technischen Möglichkeiten ein solches Wunderwerk erschaffen? Die Schwarzwaldbahn ist neben der Frankenwaldbahn Deutschlands einzige zweigleisige Gebirgsbahn und gilt als eine der schönsten Eisenbahnstrecken Europas. Vor 150 Jahren am 10. November 1873 wurde sie in ihrer gesamten Länge eröffnet. Für ihre große Fangemeinde ist sie die absolute Nummer eins der deutschen Bahntrassen. Heute verkehrt ein Regionalexpress unter dem Namen „Schwarzwaldbahn“ stündlich über die erweiterte Streckenführung von Karlsruhe über 21 Zwischenhalte bis Konstanz am Bodensee und befördert mehr als elf Millionen Fahrgäste jährlich.

Die Schwarzwaldbahn ist aber vor allem durch den mittleren Streckenabschnitt eine Legende: Zwischen Hornberg und Sankt Georgen ist er 26 Kilometer lang und überwindet an die 450 Höhenmeter. Erste Planungen für den Bau einer Bahnstrecke, die den Schwarzwald zentral durchqueren sollte, gab es bereits in den 1830er Jahren. Kutschen und Fuhrwerke transportierten damals die Personen und Waren. Doch schon die 1855 bis Basel ausgebaute Rheintalbahn (damals „Badische Hauptbahn“) hatte gezeigt, dass der Warenverkehr per Eisenbahn sicherer, schneller und vor allem günstiger als mit den Postkutschen war. Auch die entlegenen Orte im Schwarzwald sollten von den wirtschaftlichen Vorteilen durch die dampfenden Stahlrösser profitieren. „Es gab zwar viele einflussreiche Leute, die eine Strecke durch den Schwarzwald befürworteten, jedoch scheiterte der Bau an den knappen Finanzen“, schreiben die Bahnenthusiasten Martin und Markus Duffner aus Oberkirch-Nußbach, die die Internetseite „badische-schwarzwaldbahn.de“ betreiben. „Nach unzähligen gescheiterten Versuchen der unterschiedlichsten Interessenkreise gelang erst Robert Gerwig der entscheidende Durchbruch.“

Baden hat Robert Gerwig viel zu verdanken

Die Frage nach dem „Wie” ist untrennbar mit Gerwigs Namen verbunden. 1820 in Karlsruhe geboren, gilt er als eine Art Universalgenie, dem Baden viel zu verdanken hat. Der Ingenieur wirkte unter anderem als Straßenbauer und Politiker. 1850 gründete er in Furtwangen eine der ersten deutschen Uhrmacherschulen, um die Uhrenproduktion im, wie er sagte, „Armenhaus Baden” anzukurbeln. Als Oberbaurat der Großherzoglich Badischen Staatsbahn kümmerte er sich dann um die Schwarzwaldbahn. Um die ideale Trassenführung zu finden, erkundete er sogar die schwierigsten Abschnitte zu Fuß.

Die Schwarzwaldbahn war nicht die erste Gebirgsbahn der Geschichte, aber die Ideen Gerwigs machen sie zu einem Wunder der Technik und einem Vorbild für viele andere Gebirgsbahnen. Gerwig plante die Schwarzwaldbahn nämlich so, dass sie von den damaligen schwachen Lokomotiven ohne den in jener Zeit üblichen Zahnradbetrieb bewältigt werden konnte. Obwohl die Bahn insgesamt 650 Höhenmeter bewältigen muss, hat sie keine wirkliche Steilstrecke zurückzulegen. „Wenige Brücken – viele Tunnels“ war einer von Gerwigs Grundsätzen. Hinzu kommen so genannte Kehrschleifen, die bei der Schwarzwaldbahn erstmals angewandt wurden.

So viele Tunnel wie nirgendwo sonst

Insbesondere auf dem schwierigsten Herzstück zwischen Hornberg, Triberg und Sommerau bei Sankt Georgen schmiegt sich die Strecke wie entlang weit geschwungener Serpentinen an den Berg und erleichtert so den Aufstieg der tonnenschweren Züge. Vom Aussichtspunkt „Dreibahnenblick“ nahe Triberg lassen sich die Züge bei ihrer Fahrt dreimal beobachten und damit die planerischen Leistungen Gerwigs am besten nachvollziehen. Zudem sind auf diesem Teilstück knapp 40 Tunnel in die Felsen getrieben. „Mehr davon auf so wenigen Kilometern gibt es bei keiner anderen Bahnstrecke Deutschlands“, erklärt Michael Gilg vom Verband „Schwarzwald Tourismus“.

Der Vorteil bis in die heutige Zeit: Je mehr die Trasse in den Berg geht, desto weniger sind die Gleise durch Erdrutsche, Steinschlag, Schnee, Eis und Schmelzwasser gefährdet. Gilg weist zudem darauf hin, dass die Schwarzwaldbahn auch für die Entwicklung des Tourismus eine wichtige Rolle spielte und schon unzählige Gäste in die Feldberg- und Seenregion gebracht hat.

Robert Gerwig war auch noch maßgeblich am Bau der ebenfalls technisch höchst anspruchsvollen Schweizer Gotthardbahn und der Höllentalbahn von Freiburg nach Villingen über Titisee beteiligt. Zudem gilt er als einer der geistigen Väter der Kuckucksuhr. Kurz vor Vollendung der Höllentalbahn starb der geniale Ingenieur 1885 mit nur 65 Jahren infolge eines Schlaganfalls. Er hätte es bei der Schwarzwaldbahn auch einfacher haben können. Zwischen Hausach und Villingen wäre die Schiltachlinie als eine weit weniger herausfordernde Alternativroute erschließbar gewesen.

Württembergs Schwarzwaldbahn – kaum bekannt

Doch dann hätte die Trasse württembergisches Terrain mitbenutzen müssen – und das wollten die Initiatoren unter keinen Umständen. Da das Verhältnis zwischen Schwaben und Badenern im 19. Jahrhundert noch sehr angespannt war, hieß es auf badischer Seite allenthalben: „Lieber gar keine Schwarzwaldbahn als eine über Württemberg.“ Bereits 1872 eröffnete Württemberg ebenfalls eine Schwarzwaldbahn von Stuttgart nach Calw. Doch der Name war lange Zeit aus dem Bewusstsein verschwunden – und noch heute verbinden die allermeisten Menschen die Schwarzwaldbahn nur mit jener von Robert Gerwig, „welche (wie es der Baumeister 1865 selbst in einer Denkschrift als Ziel formuliert hatte) der Großherzoglichen Regierung sowie dem Wissen und Können der badischen Ingenieure für alle Zeiten zu einem ehr- und rumreichen Denkmal gereicht“.

Christoph Ertz