3D-Druck: Chancen für das Handwerk

Was die sich immer rasanter entwickelnde Technologie für Handwerksbetriebe bedeutet

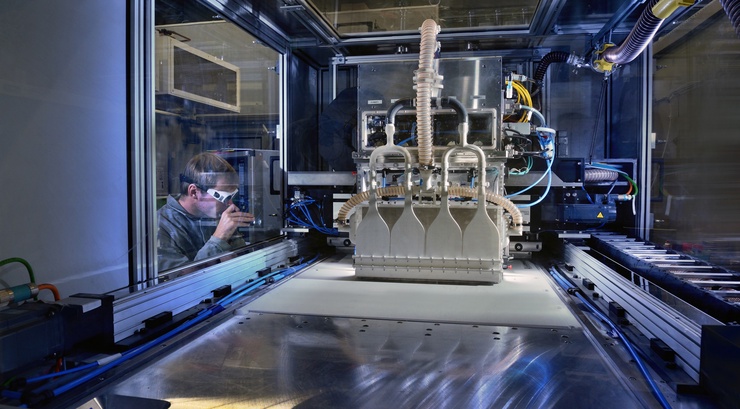

Der Apparat sieht eigentlich nicht besonders spektakulär aus, eine Art Glaskasten. Doch wenn er zum Leben erwacht, wird es spannend. Ein Druckkopf surrt hin und her. Schicht um Schicht baut er mit verschiedensten Materialien Objekte unterschiedlichster Art auf, deren Bauplan vorher am Computer entwickelt worden ist. Das Konzept des 3D-Drucks wurde bereits in den 1970er Jahren erdacht und die ersten Versuche werden auf das Jahr 1981 datiert. Inzwischen hat sich die additive Fertigung, wie der 3D-Druck auch bezeichnet wird, zu einer der bahnbrechendsten neuen Technologien entwickelt. Von der Luft- und Raumfahrt bis hin zur Medizin findet er bereits in zahlreichen Branchen Anwendung. Zahnkronen, Brücken, Raketentriebwerke: Selbst viele hochkomplexe Werkteile und Produkte werden nicht mehr „mit der Hand“ gemacht, sondern gedruckt.

In Heidelberg hat unlängst eine IT-Firma Europas größtes 3D-gedrucktes Gebäude für ein Rechenzentrum bezogen. Mit etwa 170 Stunden reiner Druckzeit war die Fassade des „Serverhotels“ bereits nach wenigen Monaten fertiggestellt. „Die Maschinen werden immer schneller und ermöglichen immer speziellere Anwendungen“, erklärt Klaus Günter, Beauftragter für Innovation und Technologie der Handwerkskammer Karlsruhe. „Neueste Verfahren erlauben schon den 3D-Druck von Glas, das lange als nicht geeignet galt, und es wird bereits am Druck menschlicher Organe experimentiert.“

Auch für das Handwerk bietet der 3D-Druck ein großes Potenzial. Es gibt gleich mehrere Bereiche, in denen Handwerksbetriebe von dieser Technologie profitieren können:

1) Prototypen- und Modellbau:

Traditionell mussten Handwerker Prototypen und Modelle manuell herstellen, was viel Zeit und Ressourcen in Anspruch nahm. Mit 3D-Druckern können sie jetzt Prototypen schnell und kostengünstig anfertigen. Das ermöglicht es Handwerkern, ihre Designs zu überprüfen und anzupassen, bevor sie in die Massenproduktion gehen.

2) Maßgeschneiderte Produkte:

Mit dem 3D-Druck ist es für Handwerker möglich, maßgeschneiderte Produkte für ihre Kunden herzustellen. Egal, ob es sich um individuell gestaltete Möbelstücke oder Haushaltsgegenstände handelt, 3D-Drucker eröffnen neue Möglichkeiten zur Individualisierung ihrer Produkte.

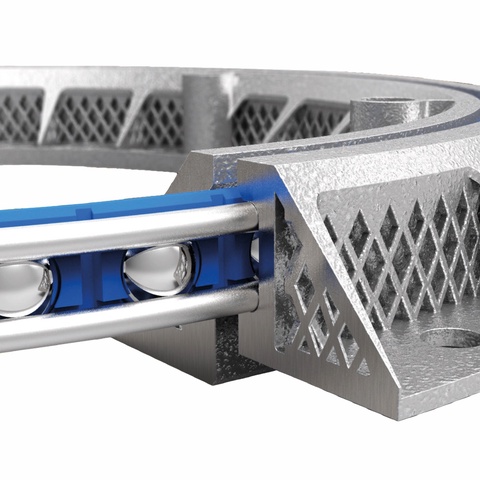

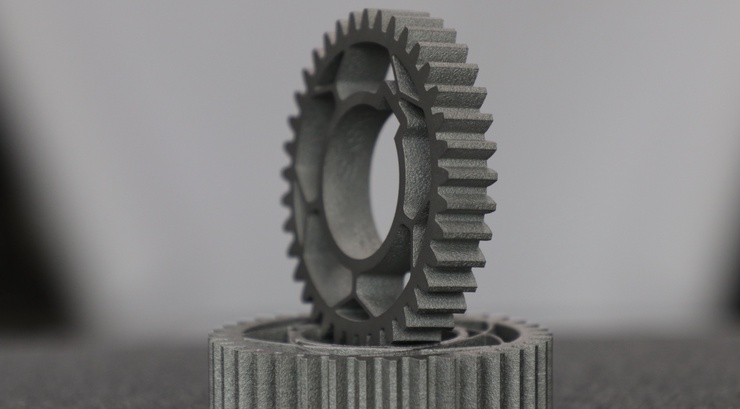

Formen für Bauteile ohne Ende:

Der 3D-Druck sprengt Grenzen bisheriger Fertigungsverfahren.

3) Ersatzteile und Reparaturen:

Oftmals sind spezielle Ersatzteile für ältere Maschinen oder Geräte und besonders Oldtimer-Fahrzeuge nicht mehr oder nur schwer verfügbar. Durch den 3D-Druck können Handwerker diese Teile einfach nachbilden, anstatt auf Lieferungen von Herstellern zu warten. Das beschleunigt Reparaturen und reduziert Ausfallzeiten.

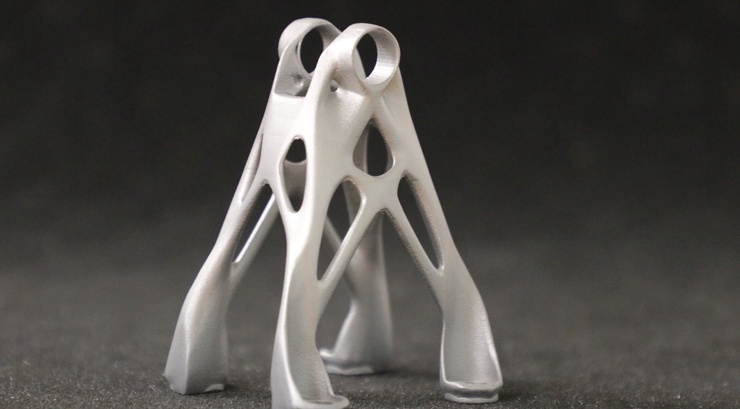

4) Kreative Gestaltungsmöglichkeiten:

Mit 3D-Druckern können Handwerker komplexe Formen und Strukturen realisieren, die mit herkömmlichen Fertigungsmethoden schwer oder unmöglich zu erreichen wären. Dies eröffnet neue kreative Möglichkeiten für das Design von Produkten und Kunstwerken.

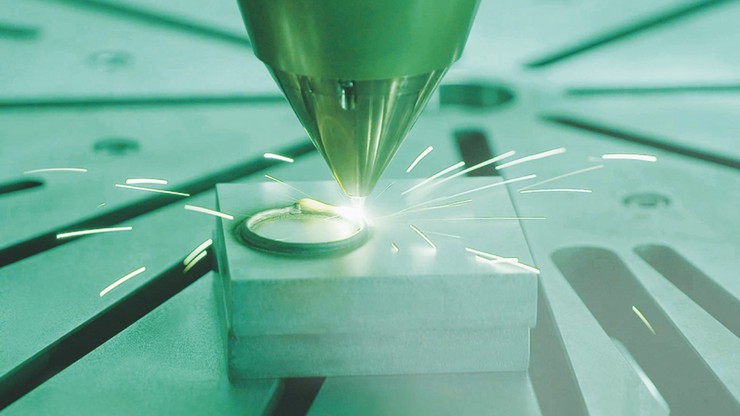

Ein gutes Beispiel für die Anwendung von 3D-Druck im Handwerk ist die Schmuckherstellung. Traditionell wurde Schmuck von Hand gefertigt, was viel Geschick und Zeit in Anspruch nahm. Mit 3D-Druckern können Schmuckdesigner nun detaillierte Modelle direkt am Computer entwerfen und sie dann mithilfe von 3D-Druckern ausdrucken. Damit setzen sie komplexe Designs um und stellen maßgeschneiderten Schmuck für ihre Kunden her, ohne auf aufwendige handwerkliche Techniken angewiesen zu sein.

„Amazon im 3D-Druck“ aus Pfinztal

Im Gebiet der Handwerkskammer Karlsruhe hat sich das Unternehmen Rosswag aus Pfinztal bei Karlsruhe zu einem herausragenden 3D-Druck-Dienstleister entwickelt. Gegründet 1911 versteht sich das Familienunternehmen traditionell als Hightech-Industrieschmiede, die aus mehr als 400 Werkstoffen und mit mächtigen Pressen Sonderterteile für Industrieanlagen, im Flugzeugbau oder in der Raumfahrt fertigt. Auch Klöppel für Kirchenglocken werden von Rosswag geschmiedet, so unter anderem für den Kölner Dom, das Straßburger Münster und den Stephansdom in Wien. Darüber hinaus hat die rund 200 Mitarbeiter starke Firma seit 2014 die Division „Rosswag Engineering“ aufgebaut, die sich zu einem führenden Anbieter von speziellen Metallpulvern, hochwertigen Bauteilen und Dienstleistungen im 3D-Druck entwickelt hat.

Eine Besonderheit ist, dass Rosswag das Pulver für den 3D-Druck selbst herstellt. In den 3D-Druckern verschmelzen starke Laser die Metallpulverpartikel zu den gewünschten Bauteilen. „Wir haben es geschafft, die konventionellen Fertigungsverfahren der Schmiede mit dem neuen innovativen Metall-3D-Druck zu kombinieren“, erklärt Gregor Graf, Leiter der Division. Durch die beiden Fertigungsverfahren, Schmieden und selektives Laserschmelzen, werde auch die Menge an Metallschrott reduziert, der bei herkömmlichen Schmiedeprozessen anfällt. Beim 3D-Verfahren können die Produkte – auch mit komplizierten Geometrien und integrierten Kanälen etwa für elektrische Kabel – quasi aus einem Guss entstehen, für die sonst mehrere Bauteile nötig wären. Inzwischen hat Rosswag darüber hinaus eine Art „Amazon für den Metall-3D-Druck“ aufgebaut. Aus der digitalen Plattform können sich die Kunden alle nötigen Werkstoffe und Instruktionen für den eigenen Druck liefern lassen.

„Rosswag ist sicherlich ein Leuchtturm-Unternehmen des 3D-Drucks“, betont Klaus Günter von der Handwerkskammer. Es gebe noch etliche weitere Betriebe, die den 3D-Druck einsetzen, um beispielsweise Halterungen, Ersatz- und andere Bauteile herzustellen. Generell sei der Einsatz der Technologie für Handwerksbetriebe aber stets eine Abwägungssache: Lohnt sich die Anschaffung eines 3D-Druckers tatsächlich? Und wann ist angesichts des rasanten technischen Fortschritts der richtige Zeitpunkt dafür? Oder ist das Zuliefern von 3D-Druck-Teilen der günstigere Weg? Günter gibt zu bedenken, dass immer auch ein Nacharbeiten notwendig ist: „Überhänge in den Schichten wird es sicher noch lange geben“, sagt er. Je höher die Druckgeschwindigkeit umso mehr könne die Qualität beeinträchtigt werden. Der Experte geht davon aus, dass es in Zukunft ein Nebeneinander von Fräsen, Drehen und 3D-Druck geben wird – die jeweiligen Vor- und Nachteile gelte es stets, genau in den Blick zu nehmen.

Jeder Handwerker sollte sich auskennen

„Wichtig ist aber, dass die Handwerker den 3D-Druck kennen“, sagt Günter. „Nur so kann man für sich genau beurteilen, ob und wie sich die Technik lohnt.“ Um die Betriebe dabei zu unterstützen, hat die Handwerkskammer Karlsruhe zusammen mit der IHK Nordschwarzwald das „Symposium additive Fertigung“ auf die Beine gestellt. Alle zwei Jahre tummeln sich Vertreter von Handwerksbetrieben in der Kulturhalle Remchingen, um Vorträge zu hören und sich an den Ständen von mehr als zwei Dutzend Herstellern über die neuesten Entwicklungen zu informieren. „Egal, ob Sie bereits erste Erfahrungen in der additiven Fertigung sammeln konnten oder gerade erst überlegen, in die Technologie einzusteigen – dieses Symposium ist der perfekte Ort, um Ihr Wissen zu erweitern und von den Besten in der Branche zu lernen“, werben die Organisatoren für die Teilnahme.

Immer mehr neue Geschäftsmodelle entstehen rund um die innovativen Fertigungstechnologien, blickt Klaus Günter voraus. „Der 3D-Druck wird zwar nicht alle konventionellen Produktionsmethoden ersetzen, aber wir können hier ein sehr großes Potenzial an technologischen Möglichkeiten heben – von der Entwicklung über die Konstruktion bis hin zur Herstellung.“

Christoph Ertz

Ansprechpartner zum 3D-Druck

Klaus Günter

Beauftragter für Innovation und Technologie Telefon: 0721 1600-163

E-Mail: guenter@hwk-karlsruhe.de