Energieträger von morgen

Wie das Karlsruher Institut für Technologie (KIT) den Einsatz von Wasserstoff erforscht – und der Energiekonzern EnBW bereits an der praktischen Umsetzung arbeitet

Es ist ein mehr als ehrgeiziges Ziel: Bis 2045, so hat es die Bundesregierung beschlossen, soll Deutschland praktisch klimaneutral sein. Dabei gilt Wasserstoff als ein Energieträger der Zukunft. Der Vorteil liegt in seiner Fähigkeit, Energie indirekt zu speichern und bei Bedarf wieder abzugeben. Und wenn Wasserstoff verbrennt, ist das einzige Verbrennungsprodukt unbedenklicher Wasserdampf.

Mit seinem dichten Netz von Hochschulen, Forschungseinrichtungen und Hightech-Unternehmen ist Karlsruhe auch beim Wasserstoff ein Zentrum der Entwicklung. Eigentlich hat das Thema schon eine jahrhundertelange Tradition. Entdeckt im 18. Jahrhundert, erfolgt seit 100 Jahren die industrielle Herstellung von Wasserstoff, unter anderem indem mithilfe elektrischer Energie das Ausgangsprodukt Wasser in Wasserstoff und Sauerstoff zerlegt wird. Wasserstoff dient vor allem in der Chemiebranche als wichtiger Rohstoff zum Beispiel für die Düngemittelproduktion. Weltweit werden daher bereits jährlich rund 600 Milliarden Kubikmeter verbraucht, umgerechnet circa 54 Millionen Tonnen. Sie werden vor allem auch zur Entschwefelung von Rohöl und zur Metallverarbeitung sowie als Kühlmittel und in der Zementindustrie eingesetzt.

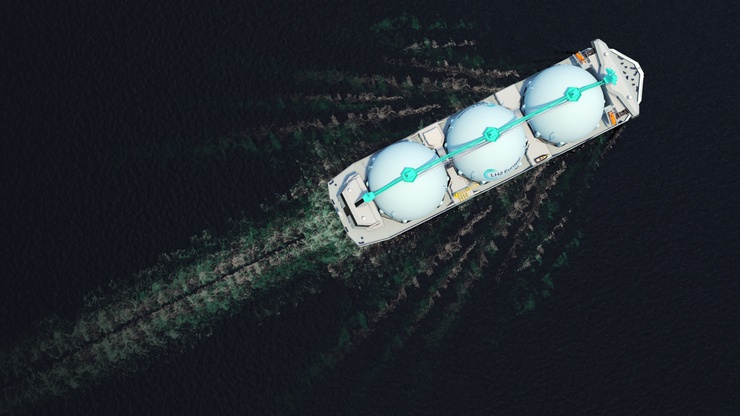

Künstlerische Darstellung des Flüssigwasserstofftanker-Designs von LH2 Europe und C-Job Naval Architects.

Zu früheren Zeiten brachte das Gas ebenso die Zeppeline in die Luft wie die Trägerraketen der Mondmissionen ins All. Mit dem Absturz des Luftschiffs „Hindenburg“ 1937 und der kinogewordenen Havarie von „Apollo 13“ geriet Wasserstoff allerdings als Antriebsart etwas in Verruf. Dennoch wird ihm heute auch für künftige Massenanwendungen in der Mobilität und im Heizsektor eine wesentliche Rolle zugesprochen.

KIT forscht intensiv zur Energiewende

So kurbelt die Bundesregierung die Forschung insbesondere beim grünen Wasserstoff an, der ausschließlich aus erneuerbaren Energien gewonnen wird. Daran arbeitet auch das Karlsruher Institut für Technologie (KIT) intensiv mit. „Es besteht ein gewaltiges Potenzial, CO2 zu reduzieren, indem wir konventionell hergestellten Wasserstoff durch grünen Wasserstoff ersetzen“, erklärt Professor Thomas Jordan, Leiter der Abteilung Wasserstoff am Institut für Thermische Energietechnik und Sicherheit. Das KIT hat eine jahrzehntelange Erfahrung beim Wasserstoff.

Sie reicht von der Forschung an Grundlagen bis zu ganz konkreten Anwendungen. Bereits in den 1970er Jahren wurden am damaligen Kernforschungszentrum Karlsruhe, einem der Vorgänger-Institutionen des heutigen KIT, Prototypen für wasserstoffbetriebene Straßen- und Schienenfahrzeuge sowie Flugzeuge entwickelt. Angesichts der Ölkrise in dieser Zeit produzierten Autohersteller sogar schon kleine Serien. Dann verschwanden die Konzepte aber wieder in den Schubladen. „Wasserstoff ist sehr flexibel und kann relativ einfach im Energiesystem, in Fahrzeugen oder zum Heizen eingesetzt werden. Das, was beispielsweise Gaskraftwerke leisten, ist auch mit Wasserstoff machbar“, betont Jordan. Allerdings ist die Erzeugung sehr energieintensiv. Und für die massenhafte Nutzung muss die gesamte Infrastruktur noch massiv ausgebaut werden.

Windstrom direkt in Wasserstoff umwandeln

Das KIT forscht gegenwärtig an allen drei Leitprojekten der Bundesregierung mit, um grünen Wasserstoff marktfähig zu machen und seine industrielle Produktion, Transportfähigkeit sowie Nutzbarkeit zu ermöglichen. Dafür ist an der Karlsruher Hochschule unter anderem das Wasserstoff-Versuchszentrum HYKA (steht für: „Hydrogen Test Center Karlsruhe“) aufgebaut worden. Die Prozesse erproben die KIT-Wissenschaftler außerdem im „Energy Lab 2.0“, einer un- ter anderem mit dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) entwickelten Anlage aus mehreren kompakten Containern voller Technik. „Wir erforschen unter anderem, wie der in einem Offshore-Windpark erzeugte grüne Wasserstoff direkt vor Ort in einfach transportierbare Produkte, wie verflüssigtes Methan, für die chemische Industrie und für Kraftstoffe hergestellt werden kann“, sagt Professor Roland Dittmeyer vom Institut für Mikroverfahrenstechnik. Dies soll dazu beitragen, die Kosten von grünem Wasserstoff zu senken und die Wirtschaftlichkeit zu erhöhen.

„Das sind alles sehr ambitionierte Technologiefelder“, betont Professor Jordan. „In einigen Bereichen erzielen wir gute Ergebnisse, in anderen ist ein technischer Reifegrad allerdings noch nicht absehbar.“ Zudem hänge die Energiewende von vielen Faktoren ab. Doch beispielsweise, um den Strom aus Windparks im Norden zur Industrie im Süden zu bringen, seien Wasserstofflösungen gegenüber dem Bau neuer Hochspannungstrassen deutlich günstiger. „Wir plädieren dafür, den Wasserstoff mit Schiffen und auf der Schiene zu transportieren.“

Jordan selbst widmet sich besonders den Sicherheitsaspekten, die mit der Technologie verbunden sind, da Wasserstoff leicht entflammbar ist: „Wir suchen nach intelligenten und wirksamen Lösungen, die frei von nicht akzeptierten Risiken sind“, erklärt er.

Unter anderem mit seiner Forschungsinfrastruktur „Energy Lab 2.0“ treibt das KIT die Energiewende voran.

„Grundsätzlich ist Wasserstoff so sicher wie jeder andere Energieträger, wenn man seine besonderen Eigenschaften kennt und sie bei Design und Betrieb der Technologie berücksichtigt.“ Der Karlsruher Professor ist sich sicher, dass bis 2030 etwa im Schwerlastverkehr Wasserstoffantriebe auf den Straßen unterwegs sein werden. „Es gibt durchaus Geschäftsmodelle, bei denen sich der Wasserstoff auch schon heute lohnt“, erläutert er – so setzen sich weltweit in vielen Lagerhäusern im Rund-um-die Uhr-Betrieb immer mehr Staplerantriebe mit Wasserstoff durch. „Dann kann auf eine komplexe und teure Ladestruktur für Elektro-Stapler verzichtet werden.“

Schlüsselrolle fürs Handwerk

Als eine der kommenden Anwendungen sieht Jordan darüber hinaus die Umrüstung von Gaskraftwerken und den entsprechenden Verteilnetzen auf Wasserstoff: „Dazu gibt es keine klare politische Strategie, viele Kommunen sind längst für die Umstellung bereit, das wird kommen.“ Gerade hier zeigt sich für ihn auch, dass dem Handwerk im gesamten Prozess der Energiewende eine Schlüsselstellung zukommt: „So gut wie jede Gastherme lässt sich mit kleineren Modifikationen umrüsten, aber wenn man nicht genügend Handwerksbetriebe hat, die das alles begleiten, kann es nichts werden.“

Potenzial für globalen Milliardenmarkt

In Wasserstoff als Ersatz für Erdgas, Öl und Kohle sieht auch die EnBW ein riesiges Potenzial. „Mit Wasserstoff kann Deutschland seine Industrie sowie den Lkw-, Schiff- und Flugverkehr klimaschonend umgestalten und die Versorgungssicherheit erhöhen“, heißt es beim Energieversorger. „Zusätzlich hat Wasserstoff das Potenzial, einen globalen Milliardenmarkt und viele zukunftsfähige Arbeitsplätze zu schaffen.“

Der Konzern hat sich zum Ziel gesetzt, bis spätestens 2035 vollständig klimaneutral zu werden und investiert gegenwärtig rund 1,6 Milliarden Euro in drei neue wasserstofffähige Gaskraftwerke in Baden-Württemberg. Die so genannten „Fuel-Switch“-Kraftwerke werden zunächst mit Erdgas betrieben und nach und nach umsteigen, wenn ausreichend Wasserstoff verfügbar ist.

„Die Zukunft wird keine All-Electric-World sein“, betont EnBW-Vorstand Dirk Güsewell. „Daher werden grüne Gase und insbesondere Wasserstoff in allen Segmenten zum Einsatz kommen, um Klimaneutralität zu erreichen. Entscheidend für die Entstehung eines Marktes für Wasserstoff ist dabei der zügige Aufbau einer Transportinfrastruktur, auch hier in Baden-Württemberg, um im wahrsten Sinne des Wortes den Anschluss nicht zu verlieren.“

Christoph Ertz